第四章 E 机械波的描述

1912年,“泰坦尼克”号在海上航行时与冰山相撞而沉没。这一灾难性事件震惊了全世界。它警示人们,在航行过程中及时探测航线上的情况是多么重要。时隔数年后的1916年,法国科学家朗之万根据波的产生和传播的原理,研制出世界上第一台声呐,它是利用声波探测水中目标及其状态的仪器。在第二次世界大战期间,被击沉的潜艇中有60%是靠声呐发现的。现代声呐技术有了长足的发展,已广泛应用于各种潜艇、水下作业和渔业勘测。图4-33(a)所示的是一个在建造中的巨大声呐。声呐的原理如图4-33(b)所示,主动式声呐工作时发出的超声波,遇到敌方潜艇时会反射到接收器,根据荧光屏上显示的发射波和反射波的位置,可以探测到敌方潜艇离我方声呐的距离。现已出现了专门用于探测水雷及对鱼雷进行警戒和诱骗的声呐装置。

我们在DIS实验中用来测量位移的传感器,也是一个利用超声波进行测量和定位的装置。可见,对波的研究和利用已经非常普遍,而对波进行研究的前提就是对波进行描述。

大家谈

根据你现在对波的了解,你认为应该怎样描述波?

如果波就如同细绳上的横波一样,是可以看到的,我们就会很自然地想到如何光从形状上描述它。

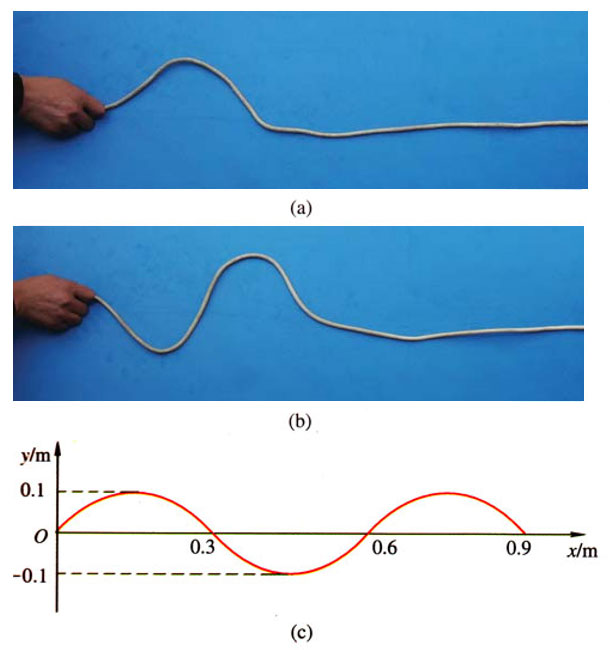

在横波沿细绳传播的过程中,可以看到“波峰”与“波谷”相互间隔的波形在不断地向前传播。此时若对绳波拍一张照片,就能得到某时刻的波形,见图4-34(a)。照片上的波形,是由在同一时刻具有不同位移的绳上许多质点所共同组成的。在下一个时刻再拍一张照片,一般会得到另一个波形,见图4-34(b)。如果我们用横坐标x表示各质点的平衡位置,用纵坐标y表示某一时刻各质点偏离平衡位置的位移;并规定横波中位移方向向上为正值,由此经过数学抽象画出的曲线,叫做波的图像,又叫做波形图,见图4-34(c)。不同时刻的波形图一般是不同的。图4-34(c)与我们在图4-31中所画的图是一致的,当时是通过确定每个质点在同一时刻的位置画出图形的。

1.波的图像

反映各质点在同一时刻不同位移的曲线,叫做波的图像。

如同对其他物理对象的描述一样,除了用图像描述波之外,还需要用一些物理量来反映波的特征。这些物理量是波长、频率、周期和波速。

在波形图4-34(c)中,所有波峰处质点的振动情况完全相同,所有波谷处质点的振动情况也完全相同,相邻两个波峰或相邻两个波谷之间的距离就叫做波长。除了波峰和波谷外,其他振动情况完全相同的相邻两质点间的距离也等于波长。

2.波长(wavelength)

在一列波中,偏离平衡位置的位移和速度总是相同的两个相邻质点间的距离,叫做波长,用符号λ表示。波长的单位是m。

既然波是振动在介质中的传播,波在传播时介质中许多质点都在振动,描述振动特征的频率和周期也自然成了描述波的物理量,波的频率和周期的定义与振动的频率和周期的定义相同。波的频率决定于波源的振动频率,同一波源发出的波在不同介质中频率保持不变。周期T和频率f的关系仍然是

T=

3.频率和周期

波的频率是介质中任一质点在单位时间内完成的全振动次数,用符号f表示。频率的单位是Hz(读作赫兹)。

波的周期是介质中任一质点完成一次全振动的时间,用符号T表示。周期的单位是s。

波也有振幅,波的振幅就是介质质点振动的振幅。

机械波的波速与介质的性质有关。在通常情况下,机械波在固体中的传播速度要比在液体中大,在液体中的传播速度又比在空气中大。如声波在钢铁中的传播速度约为5000m/s,在水中约为1500m/s,而在空气中约为340m/s。

4.波速

单位时间内波在介质中传播的距离,也就是波在介质中传播的速度叫做波速,用符号v表示,波速的单位是m/s。

拓展联想

当波源运动速度接近波速时,波源的运动会受到很大的阻力。例如,接近音速飞行的飞机就会受到这样的阻力,这种阻力叫做音障。如果波源的速度超过波的速度,在波的前列就会产生冲击波。超音速飞机在飞行时发出的震耳声以及子弹掠空而过时发出的呼啸声都是冲击波的例子。

由图4-31和图4-34(c)可知,波在一个周期内传播的距离恰为一个波长,据此可得出波长、频率和波速的关系。

自主活动

请你推导出波速和波长、频率的关系。

5.波速和波长、频率的关系

v=

或者写成

v=λf

示例1

设空气中某列声波的周期是1ms(1ms=1×10-3s),它的频率是多少?它的波长是多少?如果这个声波在水中传播,它的波长是变长还是变短?(设空气中的声速是340m/s,水中的声速是1500 m/s)

【分析】频率与周期互为倒数,本题已知周期T求频率f。声波在不同介质中传播时,其频率和周期不变,由波长λ、波速v,和周期T三者的关系可判断波长是变长还是变短。

【解答】根据频率与周期的关系式,可得出

f=

又根据波长λ、波速v和周期T三者的关系,可算出这个声波在空气中的波长

λ气=v气T=340×10-3m=0.34m。

而在水中的波长

λ水=v水T=1500×10-3m=1.5m。

因此,当这列声波在水中传播时,其波长变长了。

示例2

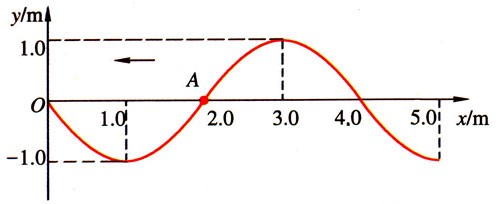

已知一列波在某时刻的波形如图4-35所示,波的传播方向向左。求:

(1)波的波长。

(2)波的振幅。

(3)如果该波的波速v=20m/s,那么,介质质点的振动频率是多少?

(4)经过

【解答】(1)由图可知,波长λ=4m。

(2)由图可知,振幅A=1m。

(3)介质质点的振动频率

f=

(4)图中时刻A点在平衡位置,由于波向左传播,由图可知A点先向上运动;经过

STS

海啸

2004年最后一个星期日,12月26日的早晨,当时针指向7时58分49秒,印尼苏门答腊省亚齐岛突然剧烈颤抖,房屋倒塌。随后,海上传来隆隆的巨响,一堵接一堵的海浪高墙滚滚向海岸直压过来,摧毁残存的房屋,掀翻了汽车和渔船,淹没了海边的生灵……顷刻间,凶猛的海浪横扫印度洋。

一场旷世海啸疯狂地席卷了印度洋沿岸国家,转瞬间夺走了20多万人的生命,造成数十万人无家可归,经济损失高达上千亿美元。

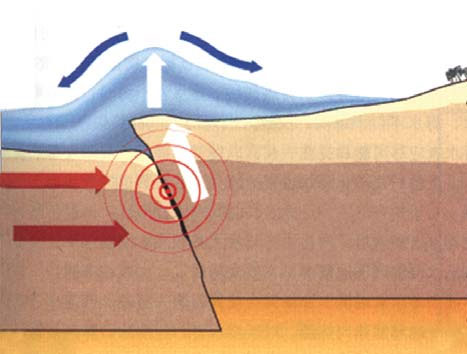

海啸通常由风暴潮、海底地震、大山喷发或海沟侧壁崩塌引发。其中,海底地震是海啸发生的最主要原因,海底地震引发的海啸不仅数量多,威力也最大,历史上特大海啸都是海底地震引起的。

海底发生地震时,海底地壳急剧地升降变动,引起巨大的水体强烈扰动,形成灾难性的海浪,见图4-36。通常,震源在海底下50km以内、里氏震级6.5以上的海底地震会引起海啸。在一次震动之后,海啸震荡波在海面不断传播到很远的地方。

海啸波在大洋中传播时,振幅仅为1m左右,所以在大洋中,海啸不会造成灾害甚至难以察觉。然而当海啸波进入大陆架后,因深度急剧变浅,从海面到海底流速几乎一样的海啸波,携带着巨大能量直冲岸边或港湾,波高骤增,振幅常常可达20~30m,波峰倒卷,危害巨大。海啸传播到海岸时一般有两种表现形式。第一种是海水陡涨,突然形成几十米高的“水墙”,这种内含极大能量的“水墙”,伴随隆隆巨响,冲上陆地后所向披靡,往往对生命和财产造成严重威胁,然后海水又骤然退去。第二种是滨海或海湾的海水先出现异常的倒退现象,露出海底,然后海水突然席卷而来,冲向陆地。就这样一进一退,无坚不摧地多次急剧往返,使波及地遭受无可挽回的洗劫,给人类带来巨大的灾难。海水倒退和前进,有时可反复多次。本文开始讲到的海啸中,在印度海边就多次遭受波涛袭击,其中第二次破坏最严重。

地震海啸是威胁人类生命和财产的重大海洋交害,我国将加强预警系统的建设,通过对地震海啸的监测、预警和及时向公众发布信息,有效地做好防灾、减灾和救灾工作。

(摘自《科学世界》2005.2)

由以上介绍可知,海啸波不是简单的横波,而是一种复杂的机械波,其周期和波长都特别长,而且在波的传播方向上有水体的移动,正是这种水体的移动造成了巨大的灾难。

英语角

Production of a Sound Wave

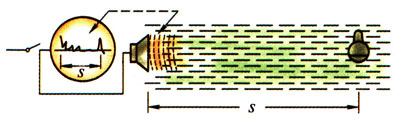

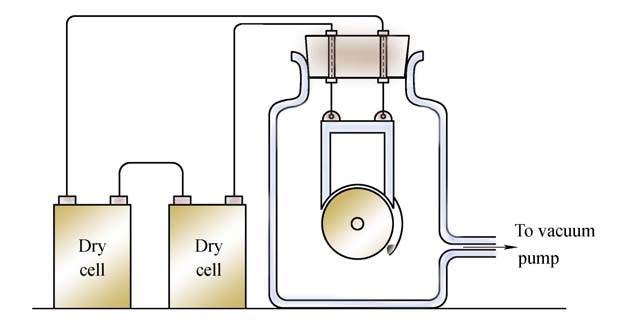

Two things must exist in order to produce a sound wave. There must be a source of mechanical vibration, and there must be an elastic medium through which the disturbance can travel. The source may be a tuning fork, a vibrating string, or a vibrating air column in an organ pipe. Sounds are produced by vibrating matter. The requirement of an elastic medium can be demonstrated by placing an electric bell inside an evacuable flask, as shown in Fig. 4-37. With the bell connected to a battery so that it tings continuously, the flask is slowly evacuated. As more and more of the air is pumped from the flask, the sound of the bell becomes fainter and fainter until finally it can not be heard at all. When air is allowed to reenter the flask, the sound of the bell returns. Thus, air is necessary to transmit sound.

发布时间:2016/3/31 下午4:07:16 阅读次数:1274