第十四章 B 原子核的人工转变

从天然放射性衰变中可以知道原子核是可以转变的,那么能不能用人工方法使核发生转变,从而研究其变化规律呢?再进一步想,能不能用人工方法使原子核按人们的需要来改变,比如制造重金属等,实现真正的“点石成金”。

图14-4

图14-5

1919年卢瑟福用α粒子轰击原子核,实现了世界上第一个人工核反应,在以后的数十年间,许多国家都建造了大型粒子加速器,用它们深入地研究核和粒子的奥秘,图14-4是我国建造的正负电子对撞机,图14-5是兰州重离子加速器主体部分。利用这些设备科学家进行着各种各样的人工核转变。

什么是原子核的人工转变?世界上首例原子核人工转变是怎样实现的呢?

一、原子核的人工转变

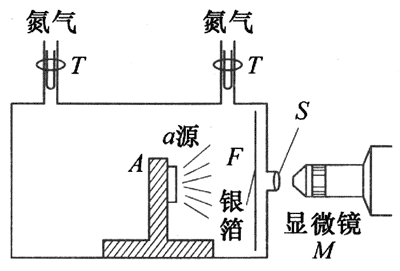

用人工的方法使原予核发生转变的过程叫做原子核的人工转变。卢瑟福用α粒子轰击氮核的实验,是世界上第一个实现原子核人工转变的实验,其实验装置示意图如图14-6所示。A是放射性物质,F是银箔,选择银箔的厚度使从A射出的α粒子恰好能被完全吸收,而不能穿过。S是荧光屏,M为显微镜,可以观察荧光屏上是否出现闪光,当容器通过阀门T通入纯净的氧气或二氧化碳时,荧光屏S上没有闪光,说明这时α粒子已全部被银箔F吸收。当容器内通入纯净的氮气时,荧光屏S上出现闪光。卢瑟福认为,这些闪光一定是α粒子击中氮核后,产生能量较大的新粒子透过银箔引起的。

后来,测出这种粒子的质量和电量,才知道它就是氢原子核,即质子。

原子核在人工转变过程中的电荷数和质量数也应当是守恒的,因而以上实验中的人工转变过程,可用核反应方程表示:

147N+42He→178O+11H。

自主活动

完成下列人工转变过程的核反应方程:

(1)199F+42He→11H+______。

(2)2311Na俘获1个α粒子后放出一个质子。

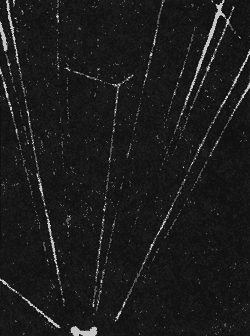

图14-7是α粒子穿过充满氮气的云室时拍摄的照片,在许多α粒子的径迹中有一条径迹发生了分叉,分叉后细而长的是质子的径迹,粗而短的是一新生的氧核的径迹,分叉处就是氮核俘获α粒子发生人工转变的地方。

大家谈

图14-7云室照片中的分叉径迹,为什么“细而长的是质子径迹,粗而短的是氧核径迹”?

后来科学家们发现,除了氧和碳之外,原子序数在21以下的较轻元素的原子核,在α粒子轰击下都能发生类的转变,都放出质子。

于是,卢瑟福认为氢核是原子核的组成部分,他把氢核命名为质子(proton),用符号11P表示。

随着质子的发现,人们又在思索:质子的电荷数是1,质量数也是1,如果原子核全部是由质子组成的,那么任何原子核的电荷数跟质量数应当是相同的,但实际上原子核的电荷数只有质量数的一半,或更少些。这个问题又该如何解释呢?

中子的发现

1920年,卢瑟福在一次演讲中提出猜想:“在某种情况下,有可能由一个电子更加紧密地与氢核结合在一起组成一个中性的双子。这样的原子也许有很新颖的特性……它应很容易进入原子结构内部,或者与核结合在一起,或者被核的强场所分解……”这就是卢瑟福的中子假说。

1930年,科学家们发现放射性元素钋(Po)发出的α粒子轰击铍(Be)时会产生一种看不见的射线,它的贯穿本领极大,在电场和磁场中都不会偏转,因此确认它是由一种不带电的中性粒子组成的。1932年,约里奥·居里夫妇也做了这个实验,并用这种未知的射线轰击含氢的石蜡(图14-8),发现放出了有巨大能量的质子,因而他们认为这种中性粒子就是能量很大的γ光子。

图14-9

卢瑟福的学生查德威克(1891-1974)看到并仔细分析了约里奥·居里夫妇的文章,他立即重复了同样的实验,发现这种中性射线的速度不到光速的

中子诞生了!它是原子核的组成部分。这一发现是原子核人工转变的又一个重要成果,产生“铍辐射”的核反应方程是:

42He+94Be→10n+126C。

中子的发现使查德威克荣获了1935年诺贝尔物理学奖,而约里奥·居里夫妇则因判断失误,与诺贝尔物理学奖失之交臂。

大家谈

人工转变与放射性衰变有什么区别?

*三、放射性同位素

前面提到过的126C与146C,有什么区别呢?它们的质子数相同,即核外电子数相同,因而它们的化学性质相同,属于同一种元素一一碳。但它们的中子数是不同的。146C比126C多两个中子,而且具有放射性。这种有相同的核电荷数和不同中子数的元素叫同位素。具有放射性的同位素叫放射性同位素,通常说的21H(氘)、31H(氚)和11H(氢)是同位素,23492U、23592U和23892U也是同位素。

约里奥·居里夫妇用α粒子轰击铝箔时,除探测到中子外,还探测到正电子(正电子的质量跟电子相同,带一个单位正电荷,符号是01e)。奇怪的是把α粒子源移开之后,铝箔不再发射中子,但仍继续发射正电子。经研究发现正电子是从新生成的磷核中发射出来的,α粒子轰击铝核的核反应方程是:

2713Al+42He→3015P+10n。

新生成的3015P是磷的一种同位素,它具有放射性,也有一定的半衰期,它的衰变方程是:

3015P→3014Si+10e。

用人工方法得到放射性同位素是一个重要的发现,后来人们用各种办法制造的放射性同位素多达1000多种。在基础型课程中,我们已经介绍了它们在工业、农业、医疗和科研上的种种应用。

文件下载(已下载 273 次)发布时间:2016/3/2 下午1:53:33 阅读次数:4192