第六章D 纵波教学建议

(一)学习目标

1.知道纵波的特点及传播过程,知道振动图象与波的图象的区别。

2.通过对纵波图象的研究和波的图象与振动图象的比较,进一步认识图象方法的重要作用。

3.通过对地震波的学习,懂得人与自然和谐相处的重要性以及防震减灾的迫切性。

(二)重点和难点

重点是纵波的产生过程以及振动图象和波的图象的比较;难点是纵波的图象。

(三)教学建议

本节以地震波为情景直接介绍纵波的定义,接着演示轻软弹簧上传播的纵波,指出疏密相间的形状向前传播形成纵波,而纵波的图象是模拟横波图象人为画出,要求较高,不必要求每个学生都学。振动图象和波的图象的比较是重要内容,必须深入理解。

1.关于课本第78页导言中“地震波“的教学建议

本节情景中介绍了地震波,地震波比较复杂,不必全面深入学习。但是因为地震波包含纵波,可以从地震波建立纵波的概念。另外由于地震波中的横波和纵波在传播速度和特点上有所不同,有助于我们在地震发生时作出初步判断,建议借此机会介绍自救逃生知识,进行生命教育。

2.关于纵波传播过程的教学建议

纵波与横波的传播过程基本相同,区别只在于介质质点的振动方向一个与波的传播方向相同,一个与波的传播方向垂直,因此纵波的疏部中心与密部中心相当于横波的波峰与波谷。建议采用与横波类比的教学方法。同时该部分应边演示边教学,要让学生看到弹簧的疏部和密部形状向前移动的过程,而弹簧的每一圈只是做往返运动,并没有向前传播,接着通过“自主活动”要求学生说出;

3.关于纵波图象的教学建议

纵波中各质点都排列在沿波传播方向的直线上,只有疏密程度的不同,不能显示出波形,为了能显示如同横波般的波形,必须把质点的实际位置人为地进行移动,建议在教学中强调质点的三个位置:质点的平衡位置,即课本图6-23(a)中小圆圈的位置;质点的实际位置,即课本图6- 23(b)中小圆圈的位置;质点被人为移动后的位置,即课本图6-23(c)中小黑点的位置。连接小黑点就可得到纵波的波形图,可与横波图象一样来描述纵波。当然,对于学习有困难的学生这部分内容可以不学。

4.关于振动图象和波的图象的教学建议

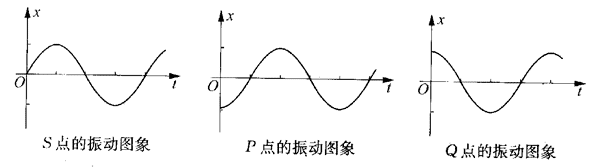

建议指导学生从三方面区分这两种图象,一是物理意义,波的图象表示同一时刻各个质点的位移,振动图象表示的是同一质点在各个时刻的位移;二是坐标轴的含义,波的图象是y-x图,振动图象是x-t图,图(a)中,波的图象中相邻两个波峰(或波谷)之间的距离等于波长,振动图象中相邻两个最大值(或最小值)之间的间隔等于周期T;三是图象变化的意义,波的图象可以沿波的传播方向随时间向前或向后移动,就像电影画面是活动的一样,振动图象则不可以移动,但可以随时间的流逝连续延长。可见,振动图象和波的图象是完全不同的图象,建议在“大家谈”中组织学生用自己的语言表述这种区别。

(四)作业说明

本节共18道练习题,建议第1、2、4题在课内完成,第18题可组织讨论,体现生命教育的要求。

参考答案

A组

1.D

2.A

3.C

4.D

5.λ=0.667m,v=0.125m/s,T=5.34s,f=0.187Hz

6.(1)4.26倍(2)4833m/s

7.4m/s

8.10m/s

B组

9.由图可知波长λ=4m,波可能向右传播,也可能向左传播。当波向右传播时,v1t=(n+

10.0.6m或0.2m

11.4,

12.设震源离观察站的距离为s,由Δt=

13.(1)由λ=

(2)

14.2.5,0

15.40km

16.(1)T=4s,f=0.25Hz,A=5×10-2m,λ=24×10-2m,v=6×10-2m/s。(2)图(b)是平衡位置的横坐标x等于6×102m、30×10-2m、54×10-2m的那些质点的振动图象。

17.上下振动比较明显,前后振动不明显,如果用很大石块投入水中,前后的振动也能看到。

18.三个问题在资料中都有答案,建议由学生归纳,并进行交流。

文件下载(已下载 881 次)发布时间:2014/1/7 上午9:04:28 阅读次数:1616