第八章 A 静电现象 元电荷

执教:上海市第三女子中学 於丰

一、教学任务分析

电,广泛应用于日常生活中,学生对此已有初步感受。初中虽然学过电流、电压、欧姆定律等知识,但对静电现象却没有深入学习。而人类关于电的研究正是从神奇的静电现象开始的。学习本节,需要学生以电荷的属性和原子结构的知识为基础。本节知识也是今后学习有关电流、电磁感应等规律的基础。

本设计从“感觉静电”和雷电入手,扣动学生的心弦,通过介绍人类认识静电现象的过程,体现科学精神和人文精神的结合。通过实例分析,了解常见的静电现象;根据实验得出摩擦起电的概念,介绍摩擦起电序列。通过定义电荷量,得出元电荷的概念。根据实验演示介绍产生和测量静电的方法。

本设计以雷电现象作为切入口;让学生列举生活中的静电现象;介绍负电荷使人快乐等设计,有意识地将教材内容与生活实际联系起来,让学生感到物理学并不枯燥,它不仅存在于课堂中,而且存在于日常生活中。

二、教学目标

1、知识与技能

(1)知道静电产生的原因。

(2)知道电荷量的意义、符号、单位。

(3)知道元电荷。

(4)知道产生和测量静电的仪器。

2、过程与方法

(1)通过有关静电的演示实验和学生实验,感受通过实验认识物理现象的方法。

(2)通过人类认识静电现象的过程的介绍,感受科学探究的一般方法。

3、情感、态度与价值观

(1)通过介绍我国古代对静电现象的认识,激发爱国热情。

(2)通过观察、分析各种静电现象和实验,养成透过现象揭示物理规律的意识,崇尚科学,破除迷信。

(3)通过雷电的危害建立生命安全意识。

三、教学重点与难点

重点:静电现象;元电荷概念。

难点:静电实验中的电荷泄漏;验电器的检验功能。

四、教学资源

1.器材

(1) 演示实验:感觉静电——手摇感应起电和氖泡、静电的产生——凡德格拉夫起电机。

(2) 学生实验:研究摩擦起电——验电器,丝绸和玻璃棒,毛皮和橡胶棒。说明:湿度大时,课前需对所用实验仪器进行干燥处理,尽可能减小实验过程中的电荷泄漏现象。

2.课件

我国古代对静电的认识 (PPT)。

3.录像

雷电的威力。

五、教学设计思路

本设计的内容包括四个方面:一是静电现象,二是摩擦起电,三是电荷量和元电荷,四是静电的产生和测量。

本设计的基本思路是:以“感觉静电”和避雷针为引入,扣动学生的心弦,通过介绍我国古代对静电现象的认识,体现科学精神和人文精神的结合,激发爱国热情。在摩擦起电原因的讨论归纳中,锻炼学生的语言表达能力,最大限度地调动学生积极参与教学活动。通过“怒发冲冠”的学生实验而达到高潮。课后自制验电器的小实验,将教材内容与生活实际联系起来,让学生感到物理学并不枯燥,它不仅存在于课堂中,而且存在于日常生活中。

本设计要突出的重点是:静电现象和元电荷的概念。方法是:以“感觉静电”小实验为切入点,调动学生的视觉,触觉,听觉等多种感官,激发学生对静电现象的兴趣;应用化学学科所学的物质结构的知识,将化学学科的氧化还原反应和物理学科静电现象的电子得失进行类比,了解物体带电的原因,从而顺利建立元电荷的概念。

本设计要突破的难点是:静电实验中的电荷泄漏和验电器的检验功能。方法是:采用性能优良的绝缘材料作隔离物;课前做好实验仪器的干燥工作。

本设计要求学生在感受和体验的过程中进行学习,在课堂上应用多种感观直接体验,与日常生活中的感受相吻合,经历科学家认识静电的过程。了解雷电的危害建立和富兰克林的雷电实验,体验生命的可贵。

完成本设计的内容需1课时。

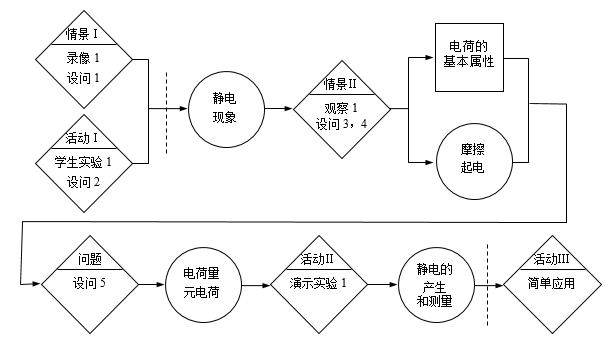

六、教学流程

1、教学流程图

2.教学流程图说明

情景I 录像演示,设问1

雷电是怎样产生的?雷电有什么危害?怎样可以避免这种情况?利用多媒体手段给予感受上的冲击,引出本章的课题。

活动Ⅰ 学生实验,设问2

利用氖泡和手摇感应起电机从视觉,听觉,触觉三方面感受静电,引导回忆生活中曾经遇到过的静电现象。

情景Ⅱ 观察1,设问3

观察相关物理实验,通过“设问3”,对实例进行讨论和分析,运用已有的知识,归纳出电荷的基本属性和摩擦起电的原因。

问题 设问5

结合化学学科所学的关于物质结构的知识,得到元电荷的概念。

活动Ⅱ 演示试验

演示范德格拉夫起电机“怒发冲冠”实验,介绍产生和测量静电的设备。

活动Ⅲ 学生实验,简单应用

自制验电器的小实验让本设计的内容可以学以致用。

3.教学主要环节

本设计可分为三个主要的教学环节。

第一环节,本环节既是本章节的引入也是本节内容的引入,利用录像和实验充分激发对神奇的静电的兴趣。

第二环节,应用已有的知识,结合生活中的常见现象和课堂实验现象得出摩擦起电的原因,建立元电荷概念。

第三环节,通过自制验电器的小实验,巩固所学。

七、教案示例

(一)情景引入

中世纪的欧洲,最高的建筑往往是当地教堂的钟楼。人们认为在暴风雨来临时敲响教堂的钟,可以赶走电闪雷鸣,给人们带来平安。不幸的是,闪电往往击中钟楼,夺走敲钟人的生命。

【设问1】雷电是怎样产生的?闪电为什么选择钟楼?怎样可以避免这种情况?相信经过这一章的学习,大家会对这些问题有新的认识。

(二)导入新课

【小实验】尝尝静电的滋味儿。学生代表2人一组,一人摇动手摇起电机(注意,摇动不要过快,过剧烈),一人手持氖泡,接近起电机的电极,然后迅速拿开。

学生好奇,兴奋。

【设问2】生活中还遇到过哪些静电现象?

我国古代对静电现象早有记载。东汉王充在《论衡》中记述了:“顿牟掇芥,磁石引针”。西晋张华《博物志》中写有“今人梳头、脱着衣时,有随梳、解结有光者,也有咤声”。我国古代的电知识,多是由经验得出的,比较零散。人们对电磁现象的系统研究是在欧洲文艺复兴之后才逐渐开展起来的,直到十九世纪才建立起了完整的电磁理论。

【演示PPT】演示带电小球互相排斥和吸引的动画。

【设问3】自然界存在几种电荷,它们间的相互作用如何呢?

1、电荷的基本属性

自然界只有两种电荷,分别叫做正电荷与负电荷。同种电荷互相排斥,异种电荷相互吸引。自然界中只存在两种电荷,即正电荷和负电荷。迪费首先将两种电荷称为玻璃电和树脂电。弗兰克林将其改为正电和负电。我们沿袭历史上的规定:如果物体所带的电荷,与用丝绸摩擦过的玻璃棒所带电荷是同种的,则该物体所带的电荷叫做正电荷;若与用毛皮摩擦过的硬橡胶棒所带电荷是同种的,则叫做负电荷。带同种电荷的物体互相排斥,带异种电荷的物体互相吸引。

2、摩擦起电

【学生实验】摩擦起电。

【设问4】摩擦起电的原因是什么?(引导学生回忆化学学科学过的相关知识,必要时可以用氧化还原反应的原理进行类比,当然两者的本质还是不同的。)

在正常状态下,原子核外电子的数目,等于原子核内质子的数目,因此每个原子所带的负电和正电都相等,每个原子都呈电中性,物体对外界不显示电性。换句话说,在一切不带电的中性物体中,总有等量的正、负电荷同时存在。

不同物质束缚核外电子的能力随物质的不同而有强弱。如果一个物体,由于外来原因,失去若干电子,则它所带的正电荷多于所带的负电荷,于是,它们带正电;反之,另一个物体,由于外来原因从外界获得了若干个电子,则它所带的负电荷多于正电荷,于是,它们就带上了负电。摩擦就是引起电荷转移的外来原因,摩擦使两种物体充分接触,从而有机会实现电荷的转移。得到电子的物体带负电;失去电子的物体带正电。摩擦起电的过程是电荷转移的过程。

以下是一个常见物质的静电序列表:玻璃、尼龙、羊毛、丝绸、棉花、纸张、硬橡胶、晴纶、聚乙烯……序列中两种物质摩擦时,排在前面的物质带正电,后面的物质带负电。这样序列说明这些材料束缚核外电子的能力有何不同?

3、电荷量和元电荷

我们利用电荷量反映带电体带电的多少。

物体所带电荷的多少叫做电荷量,单位库伦,简称库。

【设问5】物体所带的电荷量是不是任意的?

就这个问题科学家进行了长期的研究,发现一般物体所带的电荷量不是任意的,而是某个最小电荷量e的整数倍——元电荷。这个最小电荷量,就是电子和质子所带电荷量的绝对值。e=1.6×10 - 19 C。最早由美国物理学家密立根Robert Andrews Millikan用油滴实验测定(获得1923年诺贝尔物理学奖)。这个工作从1907年开始,直到1913年才最后完成。

1964年盖尔•曼提出一些基本粒子是由夸克和反夸克组成,预计夸克和反夸克的电荷量为

【演示实验】范德格拉夫起电机——电发实验。

发动学生发现其中的各种静电现象。该实验现象明显,可以将本设计推向一个高潮。

4、静电的产生和测量

有哪些设备可以使物体带电?

结合实物介绍:手摇感应起电机,超高压电源和范德格拉夫起电机。

怎样可以知道出物体带电了?

使用验电器或带电体能吸引轻小物体。

教师请学生代表上讲台演示。

丝绸摩擦玻璃棒,玻璃棒靠近泡沫塑料小球,小球被吸引。

玻璃棒接触验电器小球,金属箔张开。使验电器复原。

工业上利用电荷量表和静电电压来测量带电体所带电荷的正、负电性和电荷量多少。

简单应用自制验电器的小实验作为本设计的作业,学以致用。

文件下载(已下载 1336 次)发布时间:2013/6/5 下午2:03:41 阅读次数:3935