第四章 D 机械波

执教:上海市闵行中学 薛玉萍

一、教学任务分析

机械波是在学习了匀速圆周运动后,对机械运动的进一步学习,是周期运动知识的深化和延伸,同时也是为波的描述、交流电、电磁波等后续知识作准备。本设计以匀速圆周运动、机械振动等周期运动的知识为基础,围绕着波的形成过程展开。通过生活中一些常见的现象和演示实验,使学生对机械波有一个初步的认识,产生进一步探究的愿望。通过学生的“人浪演示”的情景实验,制造悬念,使学生“悟物穷理”,然后通过多媒体动画模拟横波传播波形,再次为学生构建了逼真的物理情景,让学生清楚地观察到各个质点的运动情况及波的运动形式。经交流、讨论,建立正确的机械波及相关的物理概念。通过实验,观察横波的传播方向与质点振动方向的关系,进一步理解横波的概念。通过“人浪”情景和“大家谈”的方式分步观察和讨论,强调波动中的联带作用,说明波动与个别质点运动间的区别。本设计强调学生主动参与、合作探究,使学生在获得亲身体验感受的基础上,理解机械波的产生过程,同时感受分析、比较,归纳等科学方法,感悟合作对探究的重要作用。

二、教学目标

1、知识与技能

(1)知道形成机械波的两个条件:波源和介质,理解机械横波的概念。

(2)理解波动与其它物体运动形式的区别。知道波传播的只是运动形式,介质并没有随波迁移。

(3)知道横波的形成过程。

(4)通过实验以及对物理现象的观察、分析、归纳活动,提高科学探究的技能。

2、过程与方法

(1)观察日常生活中常见的“波”,体会“波”与振动的区别,学习观察与分析的方法。

(2)通过“人浪”实验,感受波的形成过程。

3、情感、态度与价值观

通过实物演示、计算机模拟等建立机械波概念的过程,提高对物理学科的学习兴趣。同时通过学生的“人浪“演示,提高团结协作的精神和树立实事求是的科学态度。

三、教学重点与难点

重点:机械波的形成过程及其产生的条件。

难点:机械波与其它物体运动形式的区别。

四、教学资源

(1)多媒体播放课前录好的课件:一片树叶落到平静的水面上形成一列水波向外传播。

(2)绳子、窗帘等。

(3)波动(横波、纵波)演示器、实物投影仪、音叉。

五、教学设计思路

本设计围绕机械波的形成过程展开。

本设计的基本思路是:通过生活中常见的典型事例及学生亲自参与的“人浪演示”,创设物理情景,制造悬念,使学生“悟物穷理”,并充分运用现代信息技术平台,以多媒体动画模拟横波的产生过程,通过交流、讨论,建立正确的波及相关的物理概念。

本设计要突出的重点是:机械波的形成过程及其产生的条件。方法是:通过生活中常见的典型事例及学生亲自参与的“人浪演示”,制造悬念,并充分运用现代信息技术平台,以多媒体动画模拟横波的产生过程,让学生清楚地观察到各个质点的运动情况及波的运动形式,从而理解(1)振动是形成波的原因,有波一定有产生波的振源;但有振动不一定会形成波,从而找出形成机械波的条件。(2)波是传递能量的一种形式。

本设计要突破的难点是:机械波与其它物体运动形式的区别。方法是:通过“人浪”情景和“大家谈”的方式分步解决:在“人浪”情景中,教师让学生先“手肩互搭”(参见本设计“教案示例”中的附图)做一次,再将手放开,还让第一个同学蹲下、站起做上下振动(这时不能形成“人浪”),强调波动中的联带作用;在“大家谈”中,要让学生谈清楚麦杆间不存在联带作用,说明波动与个别质点运动间的区别。

本设计首先通过学生参与的“人浪”演示,激发学生的学习兴趣;然后通过实验、多媒体演示等教学活动,使学生充分感受知识获得的过程,感悟物理学研究的方法,逐步养成良好的学习习惯。

完成本设计的内容约需2课时。

六、教学流程

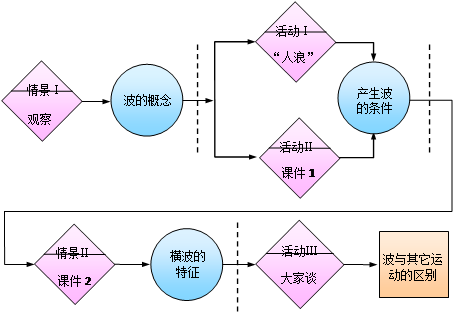

1、教学流程图

2、流程图说明

情景Ⅰ 观察

“水波”情景,引入波的概念,让学生了解什么是波并总结出“波就是振动由近及远的传播”。

活动Ⅰ “人浪”

“人浪”情景,由多个学生共同参与完成的实验,教师引导学生探究,逐渐理解波的产生条件及其在传播过程中的一些特点,从而突出本节课的重点。通过这个学生亲身体验的实验,以往学生常犯的一个“波向前传播过程中质点会随波迁移”的错误将不会再犯。

活动Ⅱ 课件1

利用多媒体课件,使学生进一步观察波在传播过程中有哪些特点。

情景Ⅱ 课件2

横波演示仪,目的在扩展波的内涵,建立横波的概念。

活动Ⅲ 大家谈

“麦浪”情景,将这节课的教学推向一个更高层次,使这节课的难点“波动与其它物体运动的区别”通过“大家谈”的方式得以解决。

3、教学的主要环节

本设计可分为四个主要环节:

第一环节,通过生活中一些常见的现象和演示实验,使学生对机械波有一个初步的认识,产生进一步探究的愿望。

第二环节,通过学生参与的“人浪演示”的情景实验和计算机模拟,使学生理解机械波的形成过程及其产生的条件。

第三环节,通过实验,观察横波的传播方向与质点振动方向的关系,进一步理解横波的概念。

第四环节,通过“人浪”情景和“大家谈”的方式分步观察和讨论,强调波动中的联带作用;说明波动与个别质点运动间的区别。

七、教案示例

情景引入(一)

设问1 质点在大小与位移成正比,方向始终指向平衡位置的回复力作用时就会作简谐振动。如果作简谐振动的质点与周围的质点间有力的相互作用时,那么它的振动对周围质点会有什么影响?

【录像1】(背景:一个平静的池溏)一个小球由空中落向水面,观察看到的现象。

【演示1】在讲台桌上放好一根长绳,让一个同学手握住一端静止不动,另一个同学握住另一端让其上下振动,请同学描绘一下所看到的现象。

探索研究(一)

设问2 这列波是如何产生的?又是如何传播的?

(让学生充分讨论后让一个同学代表发言,总结出机械波的产生)

设问3 在日常生活中还遇到过其它的机械被吗?

(学生积极举手发言:抖动窗帘形成的布波、声带振动形成声波等)

情景引入(二)

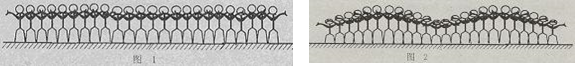

为了让学生体验感悟机械波,课堂上让部分身高相近的学生紧挨着站到教室内走道上,手肩互搭(如图1,告诫参与学生保持联带关系不要松手并注意平衡不要摔倒),然后让排头的一名同学蹲下、站起做上下振动,由于联带关系,精彩的“人浪”展现于学生眼前(如图2),学生惊喜万分,兴趣盎然,跃跃欲试。学生有了亲身的体验后,老师引导探究。

探索研究(二)

通过“人浪”实验,教师设计一系列问题,让学生回答,使学生逐渐理解机械波产生的条件。

设问4

①同学为什么“钩肩搭臂”?这样做有何作用?

②后一位同学与前一位同学相比,有何异同?

③人浪沿水平方向传播,人随“人浪”迁移了吗?

④形成“人浪”要具备哪些条件?

⑤是不是有振动就一定会形成波?

(学生一一回答,并总结出产生机械波的条件:波源、介质)

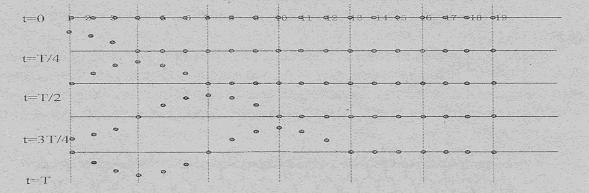

(动画演示时可分几个层次进行:① 让质点上下振动,先让学生看整体波形;②分段演示;③改变振源起振方向,再观察一个周期波形)

播放多媒体动画,进一步理解波在传播过程中有哪些特点?波在传播时传递了什么?(小组讨论,然后班级交流)

归纳总结(用多媒体)

1、在波的传播过程中,总是近波源点带动远波源点,使振动沿波的传播方向传递出去。

2、振源每完成一次全振动,波形就向波的传播方向前进一定的距离。在波向外传播过程中,质点本身只在其平衡位置附近振动,不沿波的传播方向运动,所以波是传递能量的形式。

3、每个质点的起振方向都与波源的起振方向相同。且它们都与波源具有相同的振动周期(频率)和振幅。

到此,学生就可以比较出波动与其它物体运动形式的区别了,难点也就解决了。

情景引入(三)

教师再拿出横波波动演示仪,让两个学生演示,全班学生观察横波波形的特点。然后提出问题讨论。

探索研究(三)

设问5:这个实验演示由于机械振动而引的机械波,这列机械波有什么特点?

(若一个学生答不全,可让其它学生再补充)

教师总结:这种波叫做横波,它的主要特点是传播方向与质点振动方向垂直。

【录像2】(背景:一块金黄式的麦地)一阵风吹过麦地,形成一片麦浪滚滚的景象。

【大家谈】滚滚的麦浪是波吗?

学生通过前面的学习,已经对波的概念有了很深的了解,但可能对质点间的相互作用了解得不够深刻,通过大家谈,进一步明确波的概念,巩固本节课所学的内容。(这一段很重要,一定要让学生谈清楚)

巩固练习

1、下列说法正确的是( )

A、振动就是波,波就是振动。

B、有振动一定有波。

C、有波一定有振动。

D、有波未必有振动。

2、足球看台上的观众常做“人浪”助兴,这当中蕴含着机械波的哪个特点( )

A、机械波产生时,离波源近的原点先振动,离波源远的质点后振动。

B、机械波产生时,介质中的每个质点都在自己的平衡位置往复运动,质点并不随被迁移。

C、机械波产生时将波源的振动形式向外传递。

D、以上均是。布置作业略。

文件下载(已下载 407 次)发布时间:2013/5/18 下午8:56:20 阅读次数:2755