第三章 A 惯性 牛顿第一定律

执教:上海市朱家角中学 郝明香

一、教学任务分析

高中阶段所学习的惯性和牛顿第一定律,是在初中已学知识基础上的进一步深化。学习惯性和牛顿第一定律将为后续的牛顿第二定律,乃至整个力学的学习奠定基础。

介绍亚里士多德关于“力是维持物体运动的原因”后,通过二个相关联的演示实验,使学生认识亚里士多德的观点是错误的。

通过设问:如果不受力,物体将怎样运动?再通过物体在斜面上运动的演示实验,使学生直观地观察到,由于受到阻力,物体在第二个斜面上达不到它开始下滑时的初始高度,为学习伽利略的推理做铺垫。

用演示实验模拟伽利略对斜面实验的推理过程,并介绍伽利略根据斜面实验得出的结论“维持物体运动不需要力”。

用水平气垫导轨实验再次证明伽利略推理是正确的。然后介绍笛卡儿对伽利略结论的补充,牛顿最后总结得出牛顿第一定律。

指出牛顿第一定律并不是真实的实验定律,而是以可靠的实验为依据,突出主要因素,忽略次要因素,用科学推理的方法概括出来的,定律是否正确要通过实践来检验,给学生以科学方法的教育。

最后让学生分析生活中常见的惯性现象,巩固所学知识,同时使学生感悟知识与现实生活的紧密联系,激发求知的欲望。

二、教学目标

1、知识与能力

(1)知道牛顿第一定律。

(2)理解伽利略理想实验的推理过程。

(3)理解力和物体运动的关系。

(4)初步学会分析、概括、推理等科学思维方法。

2、过程与方法

(1)观察惯性现象,感受从纷繁的现象中探求事物本质的思想方法。

(2)在分析伽利略理想实验的过程中,感受概括、推理的科学研究方法。

3、情感态度价值观

(1)通过伽利略的斜面实验,了解理想实验,激发热爱科学、乐于探究的兴趣。

(2)通过科学史的简介,领略去伪存真的科学态度和严谨的科学作风。

三、教学重点与难点

重点:牛顿第一运动定律、惯性。

难点:伽利略理想实验的推理过程;对牛顿第一运动定律和惯性的正确理解。

四、教学资源

1、伽利略斜面实验:两块平滑木板,小球等。

2、气垫导轨、滑块等。

3、惯性实验:投影仪、小车、木块等。

五、教学思路

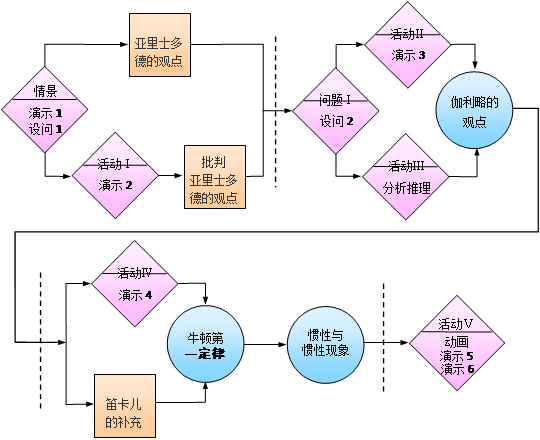

本设计包括惯性和牛顿第一定律两部分内容。

本设计的基本思路:以实验和推理为基础,按人类对力和运动关系的认识过程组织教学,重点放在伽利略对理想斜面实验的推理过程,并介绍牛顿第一定律的得出过程,使学生在获得知识的过程中,了解物理学发展的历史,经历人类对规律的认知过程。

本设计要突出的重点是:牛顿第一运动定律和惯性。方法是:以实验和推理为基础,根据牛顿第一定律的得出过程,结合学生的亲身体会,应用实验和动画演示对日常生活的实例进行分析,巩固对牛顿第一定律和惯性的认识。

本设计要突破的难点是:伽利略理想实验的推理过程;对牛顿第一运动定律和惯性的正确理解。方法是:启发学生关注“运动”和“运动状态变化”的区别,并通过演示实验,揭示生活中一些被其表象所掩盖现象的本质(如轻推一个物体,它就动,不再推它时,它便停止),为理解力和运动的关系做好必要的铺垫,然后用演示实验模拟伽利略对斜面实验的推理过程,使学生对伽利略的推理有认同感,以突破伽利略理想实验的推理过程;在得出牛顿第一定律并定义惯性后,通过对比牛顿第一定律和惯性的区别和联系,以正确理解牛顿第一定律和惯性。

本设计强调学生的主动参与,重视概念的形成过程以及伴随这一过程的科学方法的教育,通过实例使学生感悟知识与生活的联系,认识知识的真实价值。

完成本设计的内容约需2课时。

七、教学流程

1、教学流程图

2、教学流程说明

情景 演示1和设问1

在介绍亚里士多德关于力和运动关系的观点后,演示实验1,让学生观察桌面上静止的小车,然后轻推小车,使小车缓慢运动,当手一离开小车,小车几乎立即停止运动。

设问1:从刚才的实验看到,当小车在受到手推动时开始运动,当手离开后,小车很快就停下来,是否证明了说明亚里士多德的观点是正确的?小车为什么会停下?

由此拉开物理学史上关于力和运动关系的认识的序幕。

活动Ⅰ 演示实验2

演示:用稍大的力快速推一下静止在桌面上的小车,当手离开小车后,小车还会继续向前滑动一段较长的距离后才停下。让学生通过观察到的现象,得出亚里士多德关于“物体运动需要力维持”的观点是错误的判断。

问题Ⅰ 设问2

通过设问:在上述两个实验中,力的作用是维持物理原来的运动状态还是改变其运动状态?如果不受力,物体将怎样运动?

活动Ⅱ 演示实验3——伽利略的斜面

实验演示:让物体(小球)从第一个斜面滑下来,并滑到第二个斜面,但到达不了开始下滑时的高度。

活动Ⅲ 推理——理想实验

推理过程:在上述实验中,假设如果物体不受各种阻力,则物体在第二个斜面上将能够到达开始下滑时相同的高度;如果减小第二个斜面的倾角并重复实验,物体在第二个斜面上达到相同的高度的过程中,在第二个斜面上滑行的距离将变长;如果将第二个斜面水平放置,由于永远也达不到开始下滑的高度,物体在水平面上将永远不停地匀速运动。伽利略根据这个理想实验,得出“物体运动不需要力维持”的结论。

应当说明:理想实验是以可靠的实验事实为基础,突出主要因素,忽略次要因素,通过抽象思维深刻揭示自然规律。理想实验并不是一个真实的实验。理想实验不可能用真实的实验来直接验证,只能在实验条件不断逼近理想情况时,其实验结果也不断向理想情况逼近。

活动Ⅳ 演示实验4——用气垫导轨做实验

气垫导轨的作用目的就是减小滑块的摩擦力,使实验接近理想情况。

实验可以观察到,在水平情况下,阻力越小,滑块匀速滑行的距离也越长,同样可经过推理得到“物体运动不需要力维持”的结论。

活动Ⅴ 包括动画、演示实验5和演示实验6

动画:通过日常生活的实例进行动画演示,并根据学生的亲身体会,加深对惯性的理解。

演示实验5:通过日常生活的实例进行模拟,并根据学生的亲身体会,加深对惯性的理解。

演示动画6:通过日常生活的实例进行模拟,并根据学生的亲身体会,加深对惯性的理解。

3、教学主要环节

本节课可以分为四个教学环节。

第一环节,通过创设情景引入课题,介绍对亚里士多德关于力和运动关系的认识。

第二环节,通过伽利略斜面实验的探究过程,初步认识关于力和运动的关系认识。

第三环节,学习牛顿在前人研究的基础上,结合自己的研究,提出牛顿第一定律。

第四环节,通过对实例的演示和讨论,巩固对惯性、惯性现象和牛顿第一定律的认识。

上述四个教学环节中,第二、三教学环节是本节课教学的重点。

七、教案示例(教学实录节选)

(一)情景引入

1、提出问题

在讲台上放一辆小车,处于静止状态,怎样才能让小车运动起来呢?

生:要用力去推它。

师:从这个例子得到:物体要运动,需要对它施加力的作用,那么力和运动之间关系如何呢?本节课我们就来探究这个问题。

2、导入新课

实验引入:批判亚里士多德的观点。

【演示实验1】在桌面上轻推小车,使小车从静止开始缓慢运动,撤掉推力,小车很快停下。

分析:日常生活中也有许多类似的现象,(如推木箱、桌子等)。这些现象从表面上看,“必须有力作用在物体上,才能使物体继续运动,没有力的作用,物体就会停下来。好像小车的运动需要推力去维持。于是,古希腊哲学家亚里士多德就根据这些现象总结出“物体的运动需要力去维持”。这种观点在历史上曾被沿用两千多年,但是这种观点是否正确呢?

【演示实验2】在桌面上轻推一下小车,小车从静止向前运动,一段距离后停止。

分析:推力撤掉,小车还要向前运动,与亚里士多德的观点不符。

分析:小车的运动情况是,由静止→运动→静止。两个过程中是否都有力存在?

生:推的时候在水平方向小车受推力和摩擦力,撤去推力后只受摩擦力的作用。

师:小车运动一段距离后,变为静止的原因是什么呢?

生:受到桌面的摩擦阻力作用。

【结论】“物体的运动需要力去维持”是错误的!

【思考】在上述两个过程中力的作用是维持原来的运动状态还是改变运动状态?

(二)规律总结

1、伽利略的理想斜面实验(用实物投影仪)

(1)让小球从一个斜面从静止滚下来,小球将滚上另一个斜面,但不能到达同样的高度。

(2)假想如果没有摩擦,小球将上升到原来的高度。

(3)如果减小第二个斜面的倾角,小球在这个斜面上将会到达原来的高度,但要通过更长的路程。

(4)继续减小第二个斜面的倾角,使它最终成为水平面,小球就再也达不到原来的高度,而沿水平面以恒定速度继续运动下去。

(5)学生总结伽利略的研究方法:以可靠的事实为依据,抓住主要因素,忽略次要因素,解释自然规律。

【伽利略的观点】在水平面上运动的物体所以会停下来,是因为受到摩擦阻力的缘故。

(6)用气垫导轨近似地验证上述结论。

把滑块放在一个气垫导轨上,使滑块和导轨之间形成气层,物体沿这个导轨运动时受到的阻力很小,推动一下物体,可以看到物体沿气垫导轨的运动很接近匀速直线运动。

【笛卡尔的补充】如果没有其他原因,运动的物体将继续以同一速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

2.牛顿第一定律

伽利略和笛卡尔对物体的运动做了准确的描述,但是没有指明原因是什么,牛顿在前人研究的基础上,结合自己的研究,系统地总结了力学知识,提出了牛顿第一定律:

【牛顿第一定律】一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。

物体的这种保持原来的匀速直线运动或静止状态的性质叫惯性,所以牛顿第一又叫惯性定律。

【惯性定律和惯性的区别和联系】

(1)惯性定律是物体不受外力作用时所遵从的运动规律。

(2)惯性是物体的固有属性,一切物体都有惯性,不论物体运动与否、受力与否,都具有惯性,且惯性只和质量有关。

【说明】

(1)物体不受外力时的状态是匀速直线运动状态或静止状态,说明力不是维持物体运动的原因。

(2)外力的作用是迫使物体改变其运动,说明力是使物体运动速度改变的原因。

(3)不受外力作用的物体是不存在的。不受外力作用→受外力作用,但合外力为零。

3、惯性(实验)

【演示动画】火车在长直轨道上匀速行驶, 坐在门窗密闭的车厢内的一人将手中的钥匙相对车竖直上抛,钥匙将落在( )

A.手的后方。 B.手的前方。

C.落在手中。 D.无法确定。

生:钥匙将落在手中,因为抛出前钥匙随车一起运动,抛出后钥匙由于惯性继续保持向前的匀速直线状态,所以会落入手中。

【演示实验5】(用实物投影仪)拿一个小纸条放在桌边上,在纸条上压一个立着放的木块,将纸条迅速抽出,木块不倒。(学生操作)

师:请大家解释当纸条抽出时,木块为什么不倒?

生:木块是静止的,当纸条迅速抽出时,由于木块有惯性,还要保持静止状态,所以木块不倒。

【演示实验6】刹车时的惯性现象

(1)汽车突然开动的时候,乘客会向后倾倒,为什么?

模拟演示:(用实物投影仪)在小车上立一个木块,小车突然启动时会发生什么现象?

生:启动前木块和小车一起保持静止。启动时,木块底部和小车都开始运动,但是由于有惯性,木块上部还要保持静止,所以木块向后倾倒。这个实验再现了汽车突然开动时乘客向后倒这一普遍现象。

(2)汽车突然停止的时候,乘客会向前倾倒,为什么?

模拟演示:(用实物投影仪)在小车上立一个木块,使小车和木块一起运动,小车突然停住时会发生什么现象?

生:刹车前木块和小车一起运动。刹车时,木块底部和小车都停住了,但是由于有惯性,木块上部还要保持向前运动,所以木块向前倾倒。这个实验再现了汽车紧急刹车时乘客向前倒这一普遍现象。

【启示】汽车司机不能超速、超载防止汽车由于惯性而带来的事故。

(三)小结

本节课我们主要学习了以下几部分内容:

1、历史上几位科学家对力和运动关系的看法和研究。

2、伽利略得到力和运动关系的研究方法。

3、牛顿第一定律的内容。

4、惯性及应用惯性知识解决实际问题的方法。

(四)作业布置

略

文件下载(已下载 376 次)发布时间:2013/5/11 下午10:02:54 阅读次数:3114