第二章 D 共点力的平衡

执教:奉贤区肖塘中学 钱忠贤 庞艳茹

一、教学任务分析

共点力的平衡是在学习了“力的合成”和“力的分解”基础上,对初中阶段已经初步学习过的物体平衡的知识的进一步学习,有关物体平衡的知识是今后学习牛顿定律等内容的基础,因此不仅在本章中具有重要的地位,而且在整个高中阶段都是非常重要。

学习共点力的平衡需要以“力的合成”和“力的分解”的知识,以及对物体受力情况的分析和匀速直线运动的知识为基础。

通过录像、图片等现实生活中的事例,引出在共点力作用下物体平衡的概念。

联系“力的合成”和“力的分解”的知识以及对物体受力情况的分析,通过DIS实验或弹簧秤实验的探究,归纳、总结出共点力的平衡条件:F合=0。

通过课内学习训练交流,巩固对物体在共点力作用下平衡条件的理解。

本设计强调对共点力作用下物体平衡条件的理解,让学生在学习的过程中经历科学探究的过程,体验科学方法的应用,并了解我国古代科学家张衡的相关科学成就,激发爱国主义情怀和对科学的追求。

二、教学目标

1、知识与技能

(1)知道在共点力作用下物体平衡的概念。

(2)理解物体在共点力作用下的平衡条件。

(3)知道我国古代科学家张衡的相关科学成就。

(4)学会应用实验方法研究物体在共点力作用下的平衡条件。

2、过程与方法

(1)通过对共点的三力平衡问题的探究过程中,感受等效、图示、归纳推理等科学方法。

(2)通过共点力平衡条件的探索过程,感受猜想、设计方案、实验探究、得出结论的科学探究过程。

3、情感、态度与价值观

(1)通过共同实验探究的过程,体验合作的愉悦,懂得合作重要,并乐于合作。

(2)通过DIS实验数据处理,领略信息技术的简捷、快速、直观。

(3)通过我国古代科学家张衡的相关科学成就的介绍,激发爱国主义情怀和对科学的追求。

三、教学重点和难点

重点:物体在共点力作用下的平衡概念和平衡的条件。

难点:导出共点力的平衡条件的过程。

四、教学资源

1、器材:DIS实验设备或弹簧秤;学生实验器材。 2、课件:张衡及相关资料(课件)等。

3、录像、图片:我国举重运动员奥运会比赛夺冠录像,东方明珠、赵州桥等图片。

五、教学设计思路

本设计的内容包括两个部分:一是物体平衡的概念;二是物体在共点力作用下的平衡条件。

本设计的基本思路是:以录像、图片和实验为基础,通过观察、分析、归纳得到物体在共点力作用下的平衡概念,进而根据DIS实验等探究,分析、归纳得出物体在共点力作用下的平衡条件,即F合=0。最后通过我国古代科学家张衡的相关科学成就的介绍,激发爱国主义情怀和对科学的追求,巩固所学的知识,感悟物理学在社会发展中的重要作用。

本设计要突出的重点是:物体在共点力作用下的平衡概念和平衡的条件。方法是:从观看2004雅典奥运会我国举重运动员夺冠的内容录像,以及东方明珠、赵州桥及静止的花盆等图片,结合学生的亲身感受,通过观察、分析、归纳得到物体在共点力作用下的平衡概念。然后,通过分组DIS实验(或弹簧秤实验)探究活动,运用等效、图示、推理等科学方法得出物体在共点力作用下的平衡条件。

本设计要突破的难点是:导出共点力的平衡条件的过程。方法是:从二力平衡的条件F合=0出发,以“力的合成”(或“力的分解”)为基础,通过实验(DIS实验或弹簧秤实验)探究活动,运用等效替代的方法,得出不在一直线上、共点的三个力的平衡条件同样是F合=0,进而推广到一般情况,即共点力的平衡条件为,F合= 0,体现从特殊到一般的归纳推理过程。

本设计强调学生的主动参与,重视概念的形成过程以及伴随这一过程的科学方法的教育,重视学生合作意识和合作能力的培养。

完成本设计的内容约需2课时。

六、教学流程

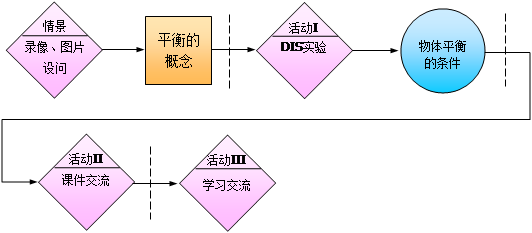

1、教学流程图

2、流程图说明

情景 录像、图片,设问

录像:2004雅典奥运会我国举重运动员夺冠的内容,有助于激发学生的学习兴趣和爱国热情,图片:选用东方明珠、赵州桥及静止的花盆等。既有利于培养学生发现问题、提出问题的能力和观察能力,也有利于学生了解我国社会主义建设的新成就和我国古代的历史成就等。

理解平衡的概念,是研究有关共点力作用下物体平衡问题的基础。可结合实例设计设问,帮助学生建立平衡的概念。

活动Ⅰ DIS实验

共点力作用下物体平衡的条件是本节课学习的重要物理规律,应用DIS实验物有利于学生的自主探究体。

活动Ⅱ 课件交流

课件交流介绍张衡及其成就,应在课前一周左右让学生提前准备。

活动Ⅲ 学习交流

学习训练要有分层的要求,并在课内留有一定的时间让学生讨论、交流。

3、教学主要环节

本设计可分为四个教学环节:

第一环节,通过创设情景,使学生产生强烈的探究欲望,通过相关的设问建立平衡的概念。

第二环节,通过DIS实验探究,归纳推理、总结出物体平衡的条件。

第三环节,通过学生课件交流活动介绍张衡及其成就,使课堂教学向课外延伸。

第四环节,通过应用平衡的条件解决一些简单的实际问题,反馈学生学习情况。

七、教案示例(教学实录)

一、录像导入,激发兴趣并留下悬念

录像引入:2004雅典奥运会我国举重运动员夺冠录像播放。

教师:张国政在69公斤级比赛中以抓举160公斤和挺举187.5公斤总成绩347.5公斤而夺冠,裁判员判定举重运动员成绩有效的依据是什么?

学生活动:举重运动员能将举起的杠铃保持静止几秒钟。

教师:有道理,这与本节课学习的受力平衡问题有关。

二、通过图片引入共点力作用下物体的平衡

教师:生活中的物体有的处于平衡状态,有的处于非平衡状态,其中的平衡比较常见,而且很有实际意义。

下面给大家看一些熟悉的图片:

学生活动:

教师:这些物体均处于平衡状态,那么,什么叫平衡状态?

板书:一、平衡状态

定义:物体处于静止或做匀速直线运动的状态,叫做平衡状态。

三、DIS实验:探究共点力作用下物体的平衡条件

教师:首先来回顾一下初中已经学过的二力平衡的知识。

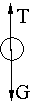

1、例:用一根很轻的不可伸长的细线将小钢球悬挂于铁架台上,并保持静止。

教师:小球处于什么状态?

学生活动:平衡状态。

教师:请一位同学来画小球的受力示意图。

学生活动:(画小球受力示意图)小球受到重力G和拉力T的作用。

教师:这两个力的大小、方向有什么关系?学生活动:大小相等,方向相反,且在作用在同一直线上。

教师:这两个力的合力是多少?

学生活动:合力为零。

板书:二、共点力的平衡条件

1、二力平衡 F合= 0

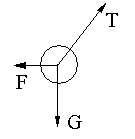

教师:如果用一个水平拉力使小球偏离原来位置一个角度,并再次达到静止状态,小球共受哪些力的作用?

学生活动:重力G,水平拉力F,沿细线方向的拉力T。

教师:小球现在还处于平衡状态吗?

学生活动:是的。

教师:这三个力的方向不在同一直线上,它们的合力多大?

学生猜测:合力为零。

提示:只要能将这几个力的大小测出,我们可以将其中两个力等效成一个力,变成二力平衡——物理学研究方法之一:等效替代法。下面我们就用实验的方法验证一下你们的猜测。

2、DIS实验探究三个力平衡的条件

教师:如何测量几个力的大小呢?

学生活动:可以用弹簧测力计测量,以可以用力传感器来测量。

教师:介绍实验仪器——力传感器(两个)、数据采集器、计算机。我们用力传感器测出两个拉力的大小,弹簧秤测出重力,然后再怎么办呢?

学生活动:可以在纸上画出力的图示,然后分析有什么关系。

教师:非常好,那么我们请两位同学配合来做这个实验。

学生活动:两位同学上台配合完成实验,并得出F-t图,测量出小球重力。

教师负责指导、协调学生代表完成实验,引导下面学生观察和思考实验步骤、数据处理等环节。

教师:数据已经测得了,我们知道力是矢量,要知道三个力的关系,还要知道方向,那么我们在画图时怎么确定这几个力的方向呢?

学生活动:用量角器测量角度。

教师:(质疑)悬挂着怎么测量?我们可以用一张白纸轻轻放在悬挂的装置后面,然后用铅笔把力的方向画在纸上,然后再在纸上做三个力的图示,找出结论。

学生活动:在纸上画力的图示,4人一组探究三个力之间的关系。

教师:我们来看看几个小组的讨论结果。

学生活动:2个小组来展示他们画图后得出的结论,三个力合力为零。

板书:2、三力平衡

(1)任意两个力的合力与第三个力大小相等,方向相反,作用在同一直线上。

(2)这三个力的合力为零。

教师:想一想,如果物体受到的是4个力或5个力的作用,物体的平衡条件是否还是合力为零?

学生活动:(议论)应用类似研究三个力平衡问题的等效替代的方法,可得到多个共点力的平衡条件仍是合力为零。

总结:

共点力平衡的条件:作用在物体上各力的合力为零,即:F合=0 。

四、学生课件交流(了解张衡及其成就)

教师:我们知道,早在1800多年前,我国古代科学家张衡就巧妙地利用平衡原理制成了测定地震的侯风地动仪。课前老师请同学们回去查找关于张衡的资料,并制作powerpoint。

教师:下面请几位同学上来展示一下他们查找的结果,供大家共同学习。

学生:课件展示交流。

学生:谈观看感受。

五、训练与思考

略。

文件下载(已下载 366 次)发布时间:2013/5/10 上午9:40:36 阅读次数:3549