第二章 A 生活中常见的力

执教:上海市浦东教育发展研究院 陈珍国

一、教学任务分析

本节关于常见力的分类和重力、弹力、摩擦力各自的特点,是在初中已学力的基本概念基础上的进一步学习,是高中物理力学部分重要的内容之一,也是后续牛顿运动定律、运动和力的关系的学习奠定基础。

学习本节内容需要以初中已学关于力的基本认识、第一章关于矢量及其表示等知识为基础。

通过小组讨论,交流已有的关于力的知识,相互启发,达到巩固旧知识,启发新知识的目的。

通过力传感器感受力的大小在图像上的反映、“钢丝上放瓶子”等实验增强对重心的认识;通过微小形变实验确认弹性形变。

通过吊装船艏、撑杆跳、画弹力作用点及方向、分自行车中的摩擦力,在实际问题中学习,在学习中解决实际问题。

本节课的教学要求学生主动参与,通过讨论、DIS实验建立概念的过程中,让学生感受到分析、比较、归纳、演绎等科学方法的应用,感悟观察、实验对形成概念和发现规律的重要作用。

在形变实验中可以学习放大物理量的基本方法,通过重心的实验可以激发学生的学习兴趣。

二、教学目标

1、知识与技能

(1)知道重力产生的原因及特点;知道重心的概念及物体重心的位置。

(2)知道形变及其特点;知道显示微小形变的方法;知道弹力产生的条件及特点。

(3)*知道摩擦力及摩擦力的种类。

(4)初步学会画物体受重力、弹力作用时的简单受力示意图。

2、过程与方法

(1)通过“如何让瓶子稳定在钢丝上”、显示微小形变等探究实验,感受实验是认识物理现象、探究物理规律的基本方法和手段。

(2)通过显示微小形变的演示实验,增强学生对微小形变的感性认识,感受放大物理量的方法,促进对弹力特性的理解。

3、情感、态度与价值观

(1)通过参与“如何让瓶子稳定在钢丝上”的探究活动,提高趣味性,感悟生活中处处有物理,激发探究的兴趣和学习的热情。

(2)通过“显示微小形变”的演示实验,懂得物理学习需要细致观察、认真分析的科学习惯,增强对物理现象和物理问题的观察和分析能力。

三、教学重点和难点

重点:力的矢量性,弹性形变及弹力的特点。

难点:如何确定弹力的作用点和方向。

四、教学资源

1、学生实验器材(每两人一套):DIS实验仪器(数据采集器、力传感器与计算机)。

2、演示实验器材:演示微小形变的实验(圆形墨水瓶、细管、塞子、标尺)。

3、探究重心的位置实验:让瓶子稳定在钢丝上。(钢丝、瓶子、木块、雨伞等)。

4、自制PPT幻灯片。

五、教学设计思路

本设计的内容包括生活中常见的力、形变、弹力等三部分内容。

本设计的基本思路是:以探究小实验、DIS实验、PPT演示和实例分析为基础,以学生分组讨论、教师点拨为基本方法。通过用力传感器探测力的大小的DIS实验、“钢丝上放瓶子”等小实验增强对重心的认识;通过显示微小形变的演示实验认识弹性形变,进而认识弹力及其特点;通过实例情景的讨论,初步学会物体仅受重力、弹力作用时的简单受力受力分析。

本设计要突出的重点是:力的矢量性,弹性形变及弹力的特点。方法是:通过对实例分析、讨论认识力的矢量性;通过显示微小形变的演示实验认识弹性形变,在此基础上建立弹力的概念,通过对实例的分析、讨论,认识弹力的特点,初步学会判断弹力的作用点及方向。

本设计要突破的难点是:如何确定弹力的作用点和方向。方法是:通过小实验和对实例分析、讨论,明确弹力是接触力,两物体的接触点就是弹力的作用点,而弹力的方向就是物体恢复形变的方向。通过“自主活动”当堂训练,当堂巩固。

本设计通过学生自主活动,激发学习兴趣,然后通过DIS实验和实例分析、讨论过程,使学生充分感受科学方法的应用,感悟物理学研究的方法,逐步养成良好的学习习惯。

完成本设计的内容约需2课时。

说明:生活中常见的三种力,即重力、弹力、摩擦力,其中重力已在初中学过,摩擦力《课标》不作要求,因此本设计安排的重点是力的矢量性,弹性形变及弹力的特点。对重力、重心等概念,主要是复习,并强调重力的方向和重心的位置;而对摩擦力仅作常识性的介绍。

六、教学流程

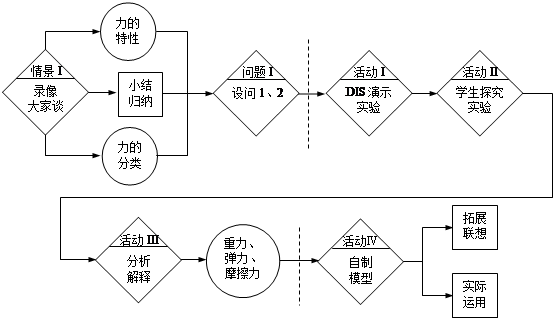

1、教学流程图

2、教学流程图说明及主要环节

情景Ⅰ 录像,大家谈

播放“攀岩”录像,分析此情景中人的受力情况,以“大家谈”的形式讨论、交流常见力举隅,打开思路,增加自主体验,为进一步概括力的特性、力的分类铺设台阶。

问题Ⅰ 设问1、2

通过设问1“根据已经学过的知识,常见的力举隅,谈谈你对力的特性的认识”,设问2“力可以怎样分类?”归纳得出生活中常见的几种力。

活动Ⅰ DIS实验演示

通过DIS实验,体验力的大小,增加对力的基本概念、特性的理解。

活动Ⅱ 学生探究实验

通过探究实验“如何让瓶子稳定在钢丝上?”、“奔马的平衡”,加强对不规则物体重心位置的认识。

活动Ⅲ 分析解释

通过显示微小形变的演示实验,增强对微小形变的感性认识,促进对弹力特性的理解。

活动Ⅳ 自制模型

通过自行车模型,探究自行车的坐垫弹簧、减小与增大摩擦的应用。

3、教学的主要环节

本设计可分为三个主要的教学环节:

第一环节,借境激疑、提出问题通过小组讨论、交流已有的关于力的知识,相互启发,提出问题,引起兴趣,复习已有的关于力的基础知识。

第二环节,实验探究、抓住特性通过力传感器感受力的DIS实验及“钢丝上放瓶子”等小实验增强对重心的认识;通过微小形变实验确认弹性形变,进而建立弹力的概念。

第三环节,实际运用,拓展延伸通过吊装船艏、撑杆跳、画弹力作用点及方向、分析自行车中的摩擦力,在实际问题中学习,在学习中解决实际问题。

七、教案示例

(一)借境激疑、提出问题

1、播放“攀岩”录像

分析此情景中人的受力情况,“大家谈”—─生活中常见的力举隅:重力、弹力、摩擦力、分子力、磁力、拉力、压力、支持力、动力、阻力等等。

2、引出问题

常见的力可以怎么分类?各有什么特性?什么是力?根据已经学过的知识谈谈你对“力”的认识?

从力的性质来看,力学中经常遇到的有重力、弹力、摩擦力(电磁力将在电磁学部分讨论)。

3、力的基本认识

①力是物体间的相互作用,力的效果可以从被作用物体发生形变或运动状态变化来判断。

DIS定量实验:让我们用力传感器与计算机系统相连,显示出力的图像。看一看,力之间的关系,力的大小变化是怎样反映在图线上的?

②力的图示

力的三要素:大小、方向、作用点。

自主活动:请用力的图示表示足球受到水平方向67N的作用力。

③力的种类

各种力可以用两种不同的方法来分类。一种是根据力的性质来分类的,如重力、弹力、摩擦力、分子力、电磁力等等;另一种是根据力的效果来分类的,如拉力、压力、支持力、动力、阻力等等。效果不同的力,性质可以相同。例如拉力、压力、支持力实际上都是弹力,只是效果不同。性质不同的力,效果可以相同。例如不论是什么性质的力,又要效果是加速物体运动的,就可以称它为动力;效果是阻碍物体运动的,就可以称它为阻力。

下面几节就分别介绍这三种力。

(二)实验探究、抓住特性

重力和重心

重力的定义、方向、大小、重心(略)

重心的位置有关因素:质量分布、形状,重心的位置可在物体上,也可不在物体上。

探究实验:“如何让瓶子稳定在钢丝上?”(附:教学录像片段Ⅰ,“奔马的平衡”)

形变和弹力

A、弹力是怎样产生的?

产生过程:相互接触的二个物体之间由于相互挤压而发生形变。发生形变的物体对要恢复原来的状态,对使它形变的物体产生力的作用。

产生条件:接触、形变

注意:任何物体只要受到弹力的作用都要发生形变。不能发生形变的物体是不存在的。

A、接触不一定有弹力,有弹力一定接触,弹力的数目≤接触点的数目

产生原因:形变

B、演示实验:显示微小形变(附:教学录像片段Ⅱ。)

C、如何确定弹力的作用点和方向?

垂直于接触面,和物体形变的方向相反。

D、自主活动:判断正误

(1)接触的物体一定有弹力的作用

(2)一个物体受到的各力中有弹力,那么此物体一定和其它物体接触

(3)物体A对B有弹力,是由于B发生了形变

(4)弹力的方向一定垂直于接触面

(5)电线吊电灯静止,电灯使电线的形变向下

(6)没有发生形变而产生弹力是不可能的

(7)弹力的方向和施力物体形变的方向相反

(8)弹力的方向和受力物体形变的方向相反

画出弹力的作用点和方向

E、拓展联想:

弹力的大小:胡克定律 F=kx 其中:F为物体受到的弹力。x为弹簧的形变量(弹簧伸长的长度、缩短的长度、弹簧的长度、弹簧的原长、自然长度)

注意:仅适用于弹簧;在弹性限度内;一般物体的弹力和形变成正变关系。

摩擦力

什么是摩擦力?它有哪几类?(略)

(三)实际运用,拓展延伸

通过自行车模型,探究自行车的坐垫弹簧、减小与增大摩擦的应用。

多处刻有凹凸不平的花纹以增大摩擦。如车的外胎,车把手塑料套,蹬板套、闸把套等。

变滚动摩擦为滑动摩擦以增大摩擦。如在刹车时,车轮不再滚动,而在地面上滑动,摩擦大大增加了,故车可迅速停驶。而在刹车的同时,手用力握紧车闸把,增大刹车皮对钢圈的压力以达到制止车轮滚动的目的。

车的前轴、中轴及后轴均采用滚动以减小摩擦。为更进一步减小摩擦,人们常在这些部位加润滑剂。

车的坐垫下安有许多根弹簧,利用它的弹性,发挥缓冲作用以减小震动。

文件下载(已下载 432 次)发布时间:2013/5/6 下午1:03:08 阅读次数:3368