第一章 D 现代实验技术——数字化信息系统(DIS)

执教:华东师范大学附属东昌中学 蔡钢

一、教学任务分析

数字化信息系统(DIS)应用传感器和数据采集器自动获取和输入实验数据,通过计算机的快速处理得到实验的结果,提高了教学效率,使学生可以有更多的时间用于自主探究活动,改变传统的教学模式。

学习本节内容所需准备的知识和技能主要有:(1)匀速直线运动物体的图像描述;(2)位移、速度的概念;(3)长度的测量。

通过实例(利用传统测量工具测量长度)的测量和讨论,感受引入DIS的优点。

结合“练习使用DIS”实验,了解DIS的构成和使用方法,并练习测定位移传感器的测量范围,归纳得出测量的三个组成部分。

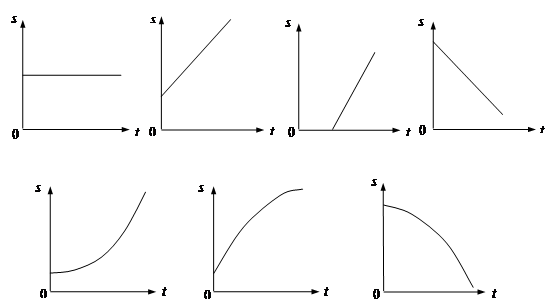

通过“用DIS测量运动物体的位移和速度”实验,初步学会用图像描述和研究物体的运动规律,进一步理解s-t图像和v-t图像的物理意义。

二.教学目标

1.知识与技能

(1)知道物理测量的三个组成部分。

(2)知道DIS的含义、构成和使用方法。

(3)初步学会组装DIS,用DIS获取实验数据、处理数据和得出实验图像。

(4)进一步理解匀速直线运动物体的s- t图像和v- t图像的物理意义。

2.过程与方法

(1)通过对DIS实验数据的采集、列表、作图、拟合和转换等环节的处理过程,感受研究物理规律的科学方法和基本过程。

(2)通过对传统仪器与DIS测量物理量过程的类比研究,认识物理实验的一般过程和方法。

(3)通过应用DIS对几种直线运动情况的实验研究,感受图像法是分析和研究物理问题的有效方法之一。

3.情感、态度与价值观

(1)通过对传统实验仪器与DIS传感器测量物理量过程的对比,体验数字化、信息化技术带来的革命性的变化,提高学习兴趣和探究欲望。

(2)通过应用DIS对物体运动情况的实验研究,感悟物质运动的多样性与复杂性,建立团结协作的意识,养成实事求是的科学态度。

三、教学重点和难点

重点:熟悉DIS的构成和使用方法。

难点:用DIS测量匀速直线运动物体的位移和速度。

四、教学资源

1、学生实验器材:米尺,三角尺(或直尺),皮尺(或卷尺),计算器;DIS(位移传感器,数据采集器、计算机等)及配套的力学轨道,小车。

2、演示实验器材:DIS(位移传感器,数据采集器、计算机等)及配套力学轨道,小车。

3、自制课件。

五、教学设计思路

本设计的内容包括三个方面:一是数字化信息系统(DIS)的介绍;二是练习使用DIS;三是用DIS测量运动物体的位移和速度。

本设计的基本思路是:以生活实际和实验为基础,通过对传统实验仪器和DIS传感器测量物理量的比较,使学生对DIS的构成、使用方法有感性认识和实践体验;在此基础上利用DIS位移传感器进一步探究匀速直线运动物体的s-t图像和v-t图像的物理意义,并求出运动物体的速度。

本设计要突出的重点是:熟悉DIS的构成和使用方法。方法是:通过提出“如何测量物理教科书体积,实验桌面积,教室内地面面积及运动物体在某段时间内位移”等问题创设情景,让学生通过分组实验分析讨论传统实验仪器测量物理量的优缺点,引出数字化信息系统(DIS)测量的优越性,并介绍DIS的含义、构成和实验框图;然后通过“练习使用DIS”分组实验,使学生熟悉DIS的构成和使用方法,并通过“大家谈”形式进行类比,得出物理测量的三个组成部分。

本设计要突破的难点是:用DIS测量匀速直线运动物体的位移和速度。方法是:以作匀速直线运动的物体为例,运用DIS的数据采集、列表、作图、拟合功能,实时得出运动物体的s-t图像和v-t图像,并从中求出运动物体的速度。

本设计重视物理量测量的基本过程,重视培养学生的实验技能,提高学生的实验素养。

完成本设计的教学任务需2课时。

六、教学流程

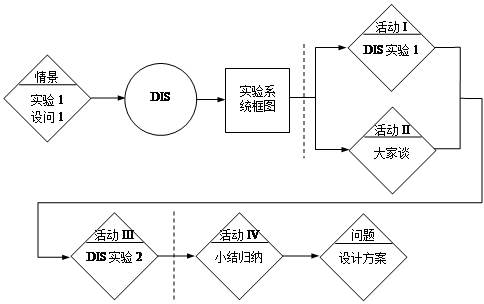

1.教学流程图

2、流程图说明

情景 实验1和设问1

通过分组实验,以“用传统实验仪器测量物理教科书体积,实验桌面积,教室内地面面积及运动物体在某段时间内的位移”创设情景提出问题,随后让学生交流用传统测量工具测量物理量的体会。

活动Ⅰ和活动Ⅱ DIS实验1和大家谈

通过“练习使用DIS”学生实验,使学生熟悉DIS的构成和使用方法,并通过“大家谈”的形式,通过类比得出物理测量的三个组成部分。

活动Ⅲ DIS实验2

通过“用DIS测量运动物体的位移和速度”实验,使学生初步学会数据采集,列表,作图、拟合、转换等实验技能,理解匀速直线运动物体s-t图像和v-t图像的物理意义。

活动Ⅳ 小结归纳

通过“大家谈”的形式让学生谈谈本节课的收获和体会,由师生共同归纳得出DIS实验“实时、定量、快速、直观”的特点,并进一步指出传统实验和数字化实验的整合代表了新物理实验改革的方向;

问题 设计方案

通过设置课后思考题,进一步引导学生进行拓展联想,鼓励学生利用DIS在课外进行进一步的探究和创新,实现“带着问题进课堂、带着问题出课堂”的教学设计意图。

七、教学案例

(一)创设情景,提出问题

[学生分组实验]

1、一本物理教科书的体积有多大?实验桌的面积有多大?教室内的地面面积是多少,请同学们动手测量一下?

2、让一位同学手持卷尺的一端做直线运动(单向或双向运动都可),请另一位同学通过卷尺刻度测出某段时间内该位同学运动的位移?

设问:用传统测量工具测量物理量的体会是什么?

小结:用刻度尺测量距离靠人眼观察、手工记录,操作耗时费力,测量精度较低,效率不高,实时测量有一定的困难。

中学物理课程中引入了数字化信息系统(简称DIS),给物理量的测量带来了革命性的变化,下面简单介绍如何用现代技术手段做物理实验。

(二)引入DIS,介绍概况

1、DIS:是Digital Information System的缩写,意为数字化信息系统。利用现代信息技术进行实验研究,我们称做DIS实验。

2、DISL:是Digital Information System Laboratory的缩写,意为数字化信息系统实验室,是由“传感器+数据采集器+计算机(装有实验软件包)”构成的新型实验系统。

3、DIS的构成、系统框图和传感器使用方法可参考附录。

(三)实验探究,操作应用

应用示例1:练习使用DIS

实验目的:熟悉DIS的使用方法。

实验器材:DIS(位移传感器、数据采集器、计算机等);刻度尺。

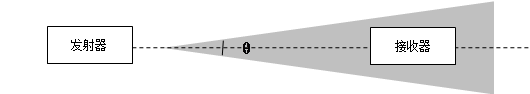

实验装置:如图。

实验步骤:(供参考)

(1)将位移传感器与数据采集器相连,数据采集器与计算机相连构成DIS实验系统。

(2)开启数据采集器电源和位移传感器发射器部分的电源后,打开教材专用软件,点击实验条目上的“练习使用DIS位移传感器”。

(3)将位移传感器的发射器与接收器相对放置,点击开始记录,观察计算机界面上的数据变化,并与刻度尺的测量结果进行比较。

(4)改变接收器和发射器的相对位置,测量其可测的最大、最小距离和角度范围如图,并将实验结果填入表格中。

| 位移传感器的测量范围 | ||

| 最大距离(cm) | 最小范围(cm) | 测量角度范围(θ) |

大家谈:用刻度尺和DIS位移传感器测量距离有何不同和相同的地方?

相同处:任何测量都有三个组成部分。

不同处:传统实验仪器精度较低、误差较大、可重复性较差。DIS具备“实时实验”功能,数据采集、处理和分析都由计算机完成,测量时间省、精度高,误差小,传统实验和数字化实验的整合代表了新物理实验改革的方向。

(四)知识迁移,学以致用

前面我们已经学过匀速直线运动物体的s-t图像和v-t图像,今天我们就用DIS来研究匀速直线运动物体的运动情况,进一步理解这两个图像。

应用示例2:用DIS测定运动物体的位移和速度。

实验目的:研究匀速直线运动物体的s-t图像和v-t图像,并从中求出物体运动的速度。

实验器材:DIS(位移传感器、数据采集器、计算机等)、DIS配套力学轨道、小车。

实验装置:

实验步骤:(供参考)

(1)将位移传感器的发射器固定在小车上,接收器固定在力学轨道右端(轨道稍倾斜,使小车能做匀速直线运动),将接收器与数据采集器相连,数据采集器与计算机相连,构成DIS实验系统。

(2)开启数据采集器电源和位移传感器发射器部分的电源,打开教材专用软件,点击实验条目上的“测量运动物体的位移和速度”,屏上将出现“位移-时间”坐标。

(3)点击“开始记录”,将小车放到轨道上,令其滑下。数据采集完成,点击“停止记录”,获得位移-时间图像,从点的走向可以大致看出小车位移随时间变化的规律。

(4)拖动滚动条,将对应小车运动状态的s-t图像置于显示区域中间,点击“拟合”,得出位移随时间变化的曲线。

(5)点击“选择区域"按钮,在s-t图像上选择研究区域。点击鼠标确定研究区域的“开始点”;再次点击,以确定研究区域的“结束点"。此时在软件界面左下方的数据窗口中,即可显示出研究区域内s-t 图线的初位移、末位移、时间差、速度的值。

(6)点击“v-t图像",观察研究区域内s-t图像对应的v-t图线。

大家谈:如果实验得到的s-t图呈曲线,v-t图像呈非水平直线,问题的原因是什么?

答:说明小车未作匀速直线运动,应调节力学轨道的倾斜度重做实验。

(五)小结归纳,理清思路

让学生谈谈本节课的收获(包括知识性的、能力性的、兴趣等方面)。(略)

(六)拓展联想、课外探究

你还了解哪些现代测量工具替代传统的测量工具的实例?

设计方案:DIS位移传感器在哪个测量范围内数值较为精确?

设计方案:如何用DIS位移传感器测出书本的体积,实验桌的面积?

设计方案:寻找其他作匀速直线运动的物体,或者自己制造一个可能的匀速直线运动,然后用DIS加以检验,看是不是匀速直线运动并测出速度大小?

设计方案:运用DIS研究以下物体的运动。

发布时间:2013/4/26 下午12:24:53 阅读次数:5875